|

|

|

|

|

[図 19]

[図 20]

[図 21]

[図 22]

[図 23]

[図 24]

[図 25]

[図 26]

[図 27]

|

4.生活者にとって解決すべき問題の設定からはじめる研究開発

もう1つは、この2つのかけ算のうちの右、第1項と第2項の第2項のほうに先に見通しを付けておいて、その第2項実現のために必要な第1項を研究するという、順番として逆の研究の仕方があるのではないかと考えられています。(図19) 実はモード2がまさにこの構造をしています。あるいは大見さんが最近よく言っているターゲット・ドリブン・モデル、私が10年ぐらい前から言っている「この指止まれ」モデル、これらはいずれも、構造的には第2項を先に考えておいて、その第2項を実現するための第1項というかたちで研究に戻ってくる、そうなっています。

今のモード2がこれですね。(図20) 生活者にとって解決すべき問題の設定から始まっている。だからこれはDisciplineの外で問題が設定されていて、問題解決に相応しい人材をいろいろなところから集めてきます。この問題解決に向けての研究活動そのものがいわば新しい知を生み出す行動だというかたちになっていく。複数組織の連携の場になることが多いですし、一種のネットワークの性質を帯びてくる。目的は問題の解決ですから論文になるとは限らない。この時には問題を設定したり、人や資金を集めてきたりするプロデューサーの役割が大きい。通常はこういう人はあまり評価の対象、顕彰の対象にならないのですが、こういう人たちを褒めるにはどうしたらいいかこれが私自身としては、武田賞に関わる時にかなり重大な関心事としてあったわけです。

このモード2の本は、そこにいらっしゃる、小林さんと中島さんが中心になって、翻訳もされています。西洋人たちがモード2を考える上では、隣にいらっしゃる垂井先生の成果がこの時、非常に大きな役割をしたらしい。垂井先生ご自身も大量に取材をされたと思いますけれども、私のところにもずいぶん取材が来ました。(図21)

日本では何か違う、それぞれなら本来なら競争しているはずの会社の人たちが1カ所に集まって、一緒に研究しているそうだけれども、何だそれは、という質問をずいぶん私も聞かれまして、たぶん垂井先生もさんざんと聞かれたのではないかと思います。西洋人から見ると、非常に不思議なことを日本人たちはやっていると思えたらしいです。その研究の成果が、いわばモード2として、彼らから見た時の日本のやり方というかたちでの結論ではあったのです。

一方で、日本の批判をたくさんしていましたけれども、同時にずいぶん真似をして、セマティックだの何だの、これに習った仕組みをたくさんその後アメリカにもヨーロッパにもできていったということがあります。

もう1つ、モード2の関心は先ほどから出ておりました環境問題で、従来のモード1型の科学では解がないということに対しての、新しい活動が起こっているのだと思います。

それからもう1つは科学者共同体の閉鎖性です。科学者たちは科学者だけでお互いを評価しあっているけれども、あれでいいのかということについての批判が、やはりこの二十何年ぐらいから出てきたということです。

4.1.トランジスタの例

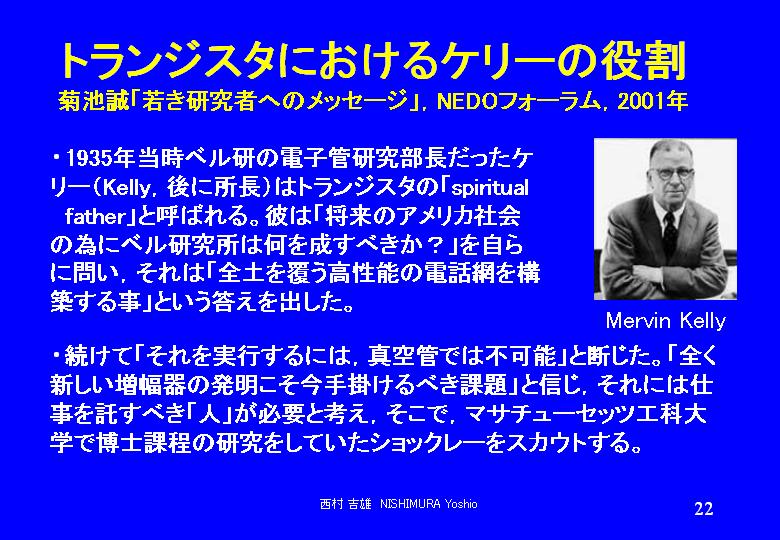

ちょっといくつか例をあげておきたいのですが、1つはトランジスタです。(図22) これは菊池誠さんがよく挙げている例です。ケリーという、トランジスタのspiritual father と呼ばれている人がいます。この人は出発点として、次にAT&Tが、つまりベル研がやらなければいけない仕事というのは、全米に電話網をつくることだと考えた。それには真空管では駄目だと考えました。当時のベル研の人たちは、みんな真空管で代をなしているから、あいつらに頼んでも駄目なので、全然違うやつを連れてこようと言って、博士課程を終えたばかりのショックレーを連れてきました。ここからは有名な、トランジスタ・ストーリーが始まります。この時のケリーの役割がモード2のプロデューサーの役割に非常に近いところがある。

トランジスタの場合、時にはリニア・モデルルの成果と言われることもあるのですが、それは違うと思います。ベル研の内部だけですから典型的モード2とは言いにくいですけれども、生活者のための問題と言いますか、マーケットの側のほうから問題を設定して、それを実現するために基礎研究に戻っていくという流れで仕事をしています。ショックレー、バーディーン、ブラッテンの3人はノーベル賞をもらっているわけですが、ケリーは何ももらっていません。(図23) まあケリーはその後、ベル研の社長になりましたから、そういう意味では社会的評価は十分に受けていると言えるのかもしれません。

4.2.半導体レーザーの例

似たような例は、林厳雄さんからうかがいました。半導体レーザーの場合にもゴールトという人がいて、半導体レーザーが室温で働くようになれば、通信に大変なインパクトを与えると、1960年代の後半に考えていた。 (図24) 半導体レーザーから見ると、まさにこの頃が悪夢の時代だったのですね。1963年に半導体レーザーが実現して、その後しばらくたくさんの研究者が一生懸命研究していたのですが、結局いつまで経っても低温パルス発信しかできなくて、こんなものは使えないという状態になって、いちばん研究者が少なくなっていた頃が60年代の後半ぐらいです。

その頃に、ゴールトさんも今いるベル研の半導体レーザーの研究者たちは今までのやり方に凝っているから、あいつらでは駄目だと考えて、今まで全然半導体レーザーをやっていなかった化学屋、物理屋を一人ずつ連れてこようと言って、パニッシュと林さんを連れてきます。

この二人が結果として、室温連続発信を実現します。この場合も林さんとパニッシュ氏はいろいろな賞を受けていますが、ゴールトさんは何も受けているわけではありません。

4.3.マイクロプロセッサの例

もう1つの例でちょっと気になっているのはマイクロプロセッサで、マイクロプロセッサの場合は、研究ではないのですね。(図25) だけれども、マイクロプロセッサはある意味では第二次世界大戦後の最大級のイノベーションの1つだったと思います。この場合は、発注者と受注者の激しいやりとりの中から成果が出ていって、発注者の側が嶋さんで、受けた側がインテルのホッフです。(図26) 当時のインテルのリソースの範囲内で、嶋さんが言ってきたことを実現しようとしたら、どういうやり方があるかで、この時、ノイスが関与しています。ノイスはホッフに対し、当時100 人いるかいないかぐらいの会社だったインテルですが、今いる人数であの嶋の言っていることはやろうとしたら、何十人も必要で、とてもそんなに人は割けない。もっと人数が少ないやり方で済むようなことを考えろと言っています。そこから出てきたのがマイクロプロセッサという概念だったわけです。

4.4.リナックスの例

それから最近気になっていますのはリナックスです。リナックスでは、おもしろいというのが開発・改良の動機です。報酬は同じようなソフトのエンジニア同士に認められることです。仲間から褒められて、「おぬし、できるな」と言ってもらうということ,これが報酬です。そういうような非営利のコミュニティの中からOSが生まれました。(図27) でも結果としてバグの少ない、いいOSができたとなれば、商売に使えるということで、今は大きなビジネスになってきています。

今日の日経でマイクロソフトの日本社長がこう言っていました。リナックスのやり方をしたら、利潤を研究開発に再投資をするという、その先ほど私が言ったメカニズムですが、資本主義を再生していく、その生態系を壊してしまう。だからリナックスはよくないというのがマイクロソフト側の言い分なのです。これはなかなか難しい問題を持っています。

リナックスが生み出したモデルというのは、これからのいろいろなことを考える上で重要です。研究開発のコミュニティと営利企業の関係の新しいあり方を提示してもいる。非営利のコミュニティのほうが、いわば知の創造になっていて、そこから生まれた知は商売に使えるという状態になっている。穴を開けるほうは営利企業側がやっているわけです。ここでの相互のお互いの関係をどうつくっていくかというのは、なかなかおもしろい問題を持っていると思います。

|

|

|